27 أكتوبر 2025-Semper Supra - ترجمه من الإنجليزية أطلس إنسايت هذه المقالة التحليلية تنشر بالاتفاق مع Semper Supra

تخيل رحابة الصحراء المغربية ليلا، تضيئها نبضات بيانات قادمة من الأقمار الصناعية.

تخيل السواحل الأطلسية والمتوسطية تُرصد لحظة بلحظة، وخطوط الملاحة تُخط بأنامل الدقة، وتضاريس الصحراء الشرقية تُستكشف من علو شاهق. هذا المشهد يثير سؤالا جادا:

هل يتوجب على المغرب إنشاء قوة فضائية متخصصة، لا يقتصر مجالها على الجو والبر، بل يمتد إلى الفضاء القريب من الأرض وتدفقات البيانات المنبعثة منه ؟

يستعرض هذا المقال، بشكل تقني وتحليلي، الأسس والمبررات والهيكلة والوحدات المطلوبة والمكونات التكنولوجية، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية والبشرية لمثل هذه القوة، انطلاقا مما يتوفر حاليا من بنية فضائية ودفاعية في المغرب، ورسما لتصور عملي لما قد تكون عليه “القوة الفضائية المغربية”.

البنية الفضائية والدفاعية الحالية – خط الأساس

قبل التفكير في إنشاء قوة فضائية، يجب تحديد ما يملكه المغرب فعليا من مقومات في هذا المجال:

• المركز الملكي للاستشعار عن بُعد (CRTS): تم إنشاؤه في دجنبر 1989 كهيئة وطنية تنسق برنامج الاستشعار الفضائي، وتشرف على اقتناء وأرشفة وتوزيع الصور الفضائية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والجامعات والقطاعين الخاص والعسكري.

• الصناعة الفضائية المحلية: في يناير 2022 أعلن وزير الصناعة رياض مزور أن المغرب بدأ تصنيع مكونات أقمار صناعية إلى جانب أجزاء الطائرات، بفضل السياسة الصناعية التي انطلقت منذ 2005، والتي سمحت ببناء خبرات وقدرات إنتاجية في مجال الصناعات الجوية والفضائية.

• الأقمار الصناعية: يُشغل المغرب القمرين محمد السادس-A ومحمد السادس-B، اللذين أطلقا عامي 2017 و2018 من تصميم شركتي تاليس ألينيا سبيس وإيرباص، ويُستخدم القمران في المراقبة الأرضية والاستخبارات العسكرية إلى جانب أغراض مدنية كالفلاحة والتخطيط الترابي.

• الأقمار الجامعية المصغرة: في غشت 2024 أطلقت “سبيس إكس” القمرين UM5-EOSat وUM5-Ribat، اللذين طورتهما جامعة محمد الخامس والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. الأول مخصص للاستشعار الأرضي، والثاني للاتصالات وتتبع الطائرات والسفن وجمع بيانات إنترنت الأشياء.

• صفقة الأقمار الإسرائيلية: وقع المغرب عقدا مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) للحصول على قمرين متقدمين من فئة Ofek 13 المزودين برادارات الفتحة الاصطناعية (SAR) القادرة على الرصد الليلي وفي مختلف الظروف الجوية، مع تسليم متوقع بحلول عام 2029.

• التدريب العسكري الفضائي: خلال مناورات African Lion 2025، خضع ثلاثون عنصرا من القوات المسلحة الملكية لتدريبات في مجال الفضاء والحرب الكهرومغناطيسية على يد قوات الفضاء الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، باستخدام منظومة NightOwl للدعم الإلكتروني.

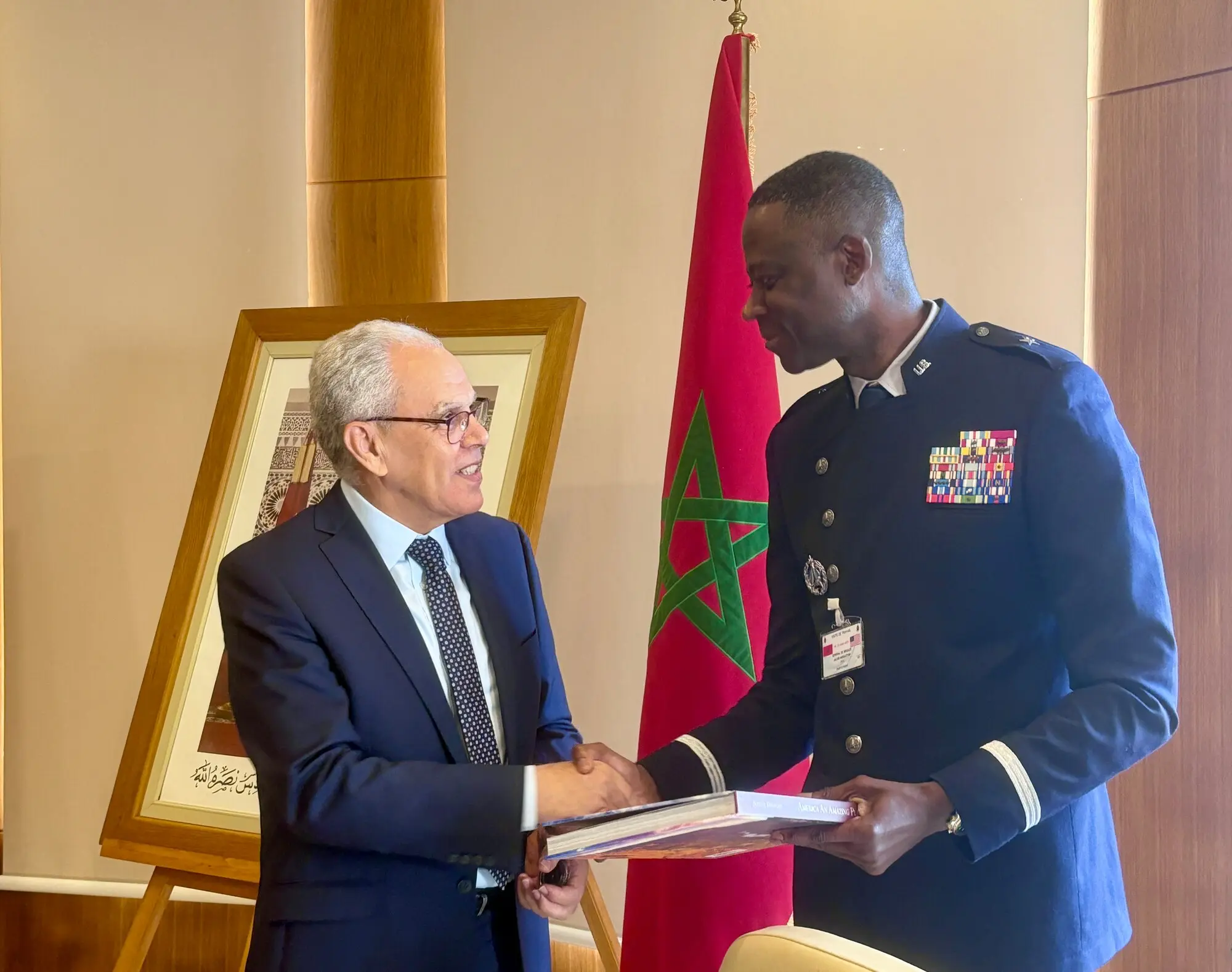

• التواصل المؤسسي: في 19 و20 غشت 2025، استقبل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، قائد قوات الفضاء الأمريكية في إفريقيا الجنرال جاكوب ميدلتون، في أول زيارة رسمية له إلى الرباط.

العناصر الجوهرية متوافرة: وكالة وطنية، وأقمار فاعلة، وتعاون صناعي وعسكري، وتأهيل بشري متخصص. غير أنّ ما يُفتقد هو هيكلة موحدة تؤطر هذه القدرات ضمن قيادة وعقيدة فضائية راسخة.

ثانيا: ملامح “قوة فضائية مغربية” محتملة

الهيكلة والقيادة

• القيادة العليا: إنشاء قيادة فضائية تحت مظلة القوات الجوية الملكية، يقودها “رئيس للعمليات الفضائية” على غرار النماذج الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية.

• مركز العمليات الفضائية (SpOC): مقر مركزي في الرباط أو موقع محصن، لتجميع بيانات الأقمار والمستشعرات الأرضية وإدارة المهام.

• الأجنحة التخصصية:

• جناح تشغيل الأقمار الصناعية: للتحكم والتتبع والتوجيه.

• جناح الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR): لتحليل الصور البصرية والرادارية والإشارات.

• جناح الأنظمة الأرضية والشبكات: لتسيير المحطات الأرضية ومراكز المعالجة والاتصالات المؤمنة.

• جناح الحرب الكهرومغناطيسية الفضائية (EMW): للدفاع عن الأصول الفضائية ضد التشويش والهجمات الإلكترونية، بالتنسيق مع وحدات الحرب الإلكترونية البرية والجوية.

• جناح البحث والتطوير: لربط المؤسسة العسكرية بالجامعات والشركات الناشئة في تطوير أقمار مصغّرة وتقنيات محلية.

ثالثا: المهام والقدرات العملياتية

• الاستشعار الأرضي ومراقبة الحدود والسواحل باستخدام أقمار “محمد السادس” والأقمار الرادارية القادمة لتوفير صور دقيقة بزمن استجابة فوري تقريبا.

• الإدراك البحري (MDA) لمراقبة حركة السفن ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية عبر أقمار تلتقط إشارات AIS.

• الإدراك الفضائي (SDA) لتتبع الحطام والأقمار الأخرى وتقييم المخاطر (قدرة مستقبلية).

• الاتصالات العسكرية الفضائية لتأمين نقل البيانات بين الوحدات المنتشرة.

• البحث والتطوير الجامعي عبر أقمار صغيرة لتدريب المهندسين واختبار أجهزة استشعار جديدة.

• العمليات الكهرومغناطيسية الفضائية لدمج المستشعرات الفضائية بأنظمة الحرب الإلكترونية الوطنية.

رابعا: البنية التقنية المطلوبة

• الأقمار والحمولات: الاستفادة من خبرة أقمار “محمد السادس” وإضافة القدرات الرادارية الجديدة.

• القطاع الأرضي: إنشاء محطات تحكم ومعالجة متقدمة بشبكات مؤمنة وقدرات حوسبة عالية.

• روابط البيانات: تطوير وصلات بصرية أو مايكروويف عالية السعة لربط الأقمار بمراكز القيادة عبر شبكات الألياف.

• الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات: استخدام الخوارزميات لتصنيف الصور والكشف عن التحركات المشبوهة.

• التكامل العملياتي: دمج القيادة الفضائية في منظومة القيادة والسيطرة المشتركة للقوات المسلحة.

• الأمن السيبراني: حماية الأصول الفضائية من القرصنة والتشويش عبر بنى احتياطية تعتمد كوكبات من الأقمار الصغيرة.

• الإطلاق الفضائي المحلي (على المدى البعيد): بحث إمكانية إنشاء منصة لإطلاق الأقمار المصغّرة أو اعتماد شراكات مع شركات إطلاق دولية.

خامسا: الحاجة الحقيقية والجدوى

الكلفة

إنشاء قوة فضائية مكلف للغاية: فالأقمار عالية الأداء تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى تكلفة البنية الأرضية والتشغيل والصيانة الدورية.

المخاطر التقنية

المشاريع الفضائية معقدة وطويلة الأمد، ومعرّضة للعوامل الفضائية والتهديدات السيبرانية. كما أن تحويل البيانات الفضائية إلى قرارات عملياتية فورية يتطلب تنسيقا مؤسسيا متقدما.

الأولويات الوطنية

قد يرى البعض أن موارد الدولة ينبغي أن تركز أولا على التعليم والصحة والبنية التحتية، قبل الاستثمار في فرع عسكري جديد.

البدائل الممكنة

بدل إنشاء فرع مستقل، يمكن دمج القدرات الفضائية ضمن القوات الجوية كما فعلت فرنسا عبر “قوة الجو والفضاء”.

التحديات البشرية والمؤسساتية

نقص الكفاءات المتخصصة في تشغيل وتحليل البيانات الفضائية يمثل تحديا، وكذلك تطوير عقيدة عمليات فضائية مغربية واضحة المعالم. كما أن التنسيق بين الاستخدامين المدني والعسكري للفضاء ضروري لتفادي تضارب المصالح.

سادسا: خارطة طريق مقترحة

المرحلة الأولى (1–3 سنوات):

• إنشاء خلية “قيادة فضاء” داخل القوات المسلحة وتعيين قائد فضائي.

• تجميع تشغيل الأقمار الوطنية تحت هذه القيادة.

• إطلاق برامج تكوين أكاديمية ومهنية بالشراكة مع الجامعات.

• وضع الإطار القانوني والعملياتي وبناء البنية الأرضية اللازمة.

المرحلة الثانية (4–6 سنوات):

• توسيع الكوكبة بإطلاق أقمار صغيرة مكملة لزيادة التغطية وتقليص المخاطر.

• تطوير مراكز المعالجة وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي.

• إدماج المعلومات الفضائية في العمليات الحدودية والبحرية.

• بناء قدرات أولية في مجال الحماية الفضائية والرقابة الإلكترونية.

المرحلة الثالثة (7–10 سنوات):

• دراسة جدوى الإطلاق المحلي للأقمار الصغيرة.

• ترسيخ عقيدة دفاع فضائي متكاملة والتعاون مع شركاء إقليميين.

• تصدير الخبرة وخدمات البيانات الفضائية لدول إفريقية مجاورة.

• بناء منظومة فضائية سيادية متعددة الطبقات والمدارات.

خاتمة

الغاية ليست إطلاق صواريخ لأغراض رمزية، بل تمكين المغرب من أدوات حديثة لحماية حدوده، ومراقبة مجاله البحري، والمساهمة في الإنذار المبكر والإغاثة ومراقبة البيئة، وخلق جيل من المهندسين والعلماء.

فإذا أنشئت القوة الفضائية المغربية برؤية استراتيجية وتكامل مدني–عسكري، يمكن أن تتحول إلى رافعة حقيقية للأمن الوطني والسيادة التكنولوجية.

أما إن كانت مجرد مشروع استعراضي بلا مضمون عملي، فستكون كلفتها أكبر من فائدتها.